给客户做一个zblog模板,手机端需要实现一个滑动导航栏的需求。分为上下两部分,一级分类显示在上面当导航栏,下面则显示该分类的子分类,左右滑动可切换。

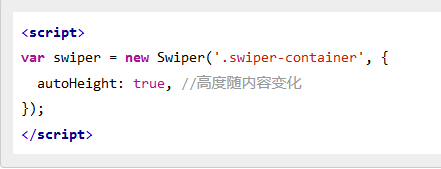

于是准备直接用swiper实现,直接new了两个Swiper对象,然后绑定切换,这个效果Swiper官网有案例的。

然后出现了一个问题,当打开列表页的时候导航栏需要切换到当前分类并高亮显示,底部也要切换到对应的子分类模块显示。

尝试了一些方法后用“slideTo”这个方法解决了,分享下思路过程和代码。

首先了解下“slideTo”这个方法的参数,官方文档说明:https://www.swiper.com.cn/api/methods/109.html;

思路大概就是循环导航栏swiper,对比哪一个跟当前页面的链接是相同的,然后获取它的“data-swiper-slide-index”值;

然后用“slideTo”方法,把上面获取到值赋给子分类模块的swiper,即可实现需求。

代码:

导航栏swiper的class为“gallery-thumbs”,子分类模块swiper的class为“galleryTop”。js代码如下:

var surl = location.href;

$(".gallery-thumbs .swiper-slide a").each(function() {

if ($(this).attr("href") == surl) {

var liebs = $(this).parent().attr("data-swiper-slide-index");

var liebss = liebs - 1;

galleryTop.slideTo(liebss,0, false);

}

});最后总结下,swiper确实很强大。