这是一款适合适合用内容带推广网站使用的zblog淘客主题。不带采集和接口,纯手工输入内容和淘客商品链接等信息。

主题升级:

2021-06-20:增加调用zblog1.7自带压缩缩略图功能[1.7用户主题配置里面开启开关即可];压缩js文件;修复已知的用户反馈问题;

2021-02-17:优化主题配置界面逻辑;优化编辑器插入优惠券商品等go跳转问题;修复已知的用户反馈问题;

2020-10-27:增加搜索页优化;修复了几处js和css错误;

主题特点:

自适应+自定义配色+暗黑模式;

两种文章列表显示模式。左图右文/大图;

两种文章内容样式,发布文章时填写了淘客链接则自动显示淘客推广样式,反之则是正常的文章样式;

自带文章点赞和评论点赞,无需安装点赞插件;

自带无限制侧栏,多种调用逻辑+多种显示样式,且可设置侧栏是否显示;

文章列表有下拉自动加载功能且可自定义关闭;

主题自带一套字体图标并在后台主题配置处有使用教程可以方便使用;

分类列表顶部模块可以自定义调用逻辑+自定义设置是否显示;

方便的后台配置项,幻灯片、首页导航栏等都可以直接设置无需手写代码;

所有页面均可以自定义设置TDK;

其他功能请详细查看演示站。

主题演示:

pc请直接点击:http://taoke.imtx.wang/查看演示;

手机端请扫码查看演示:

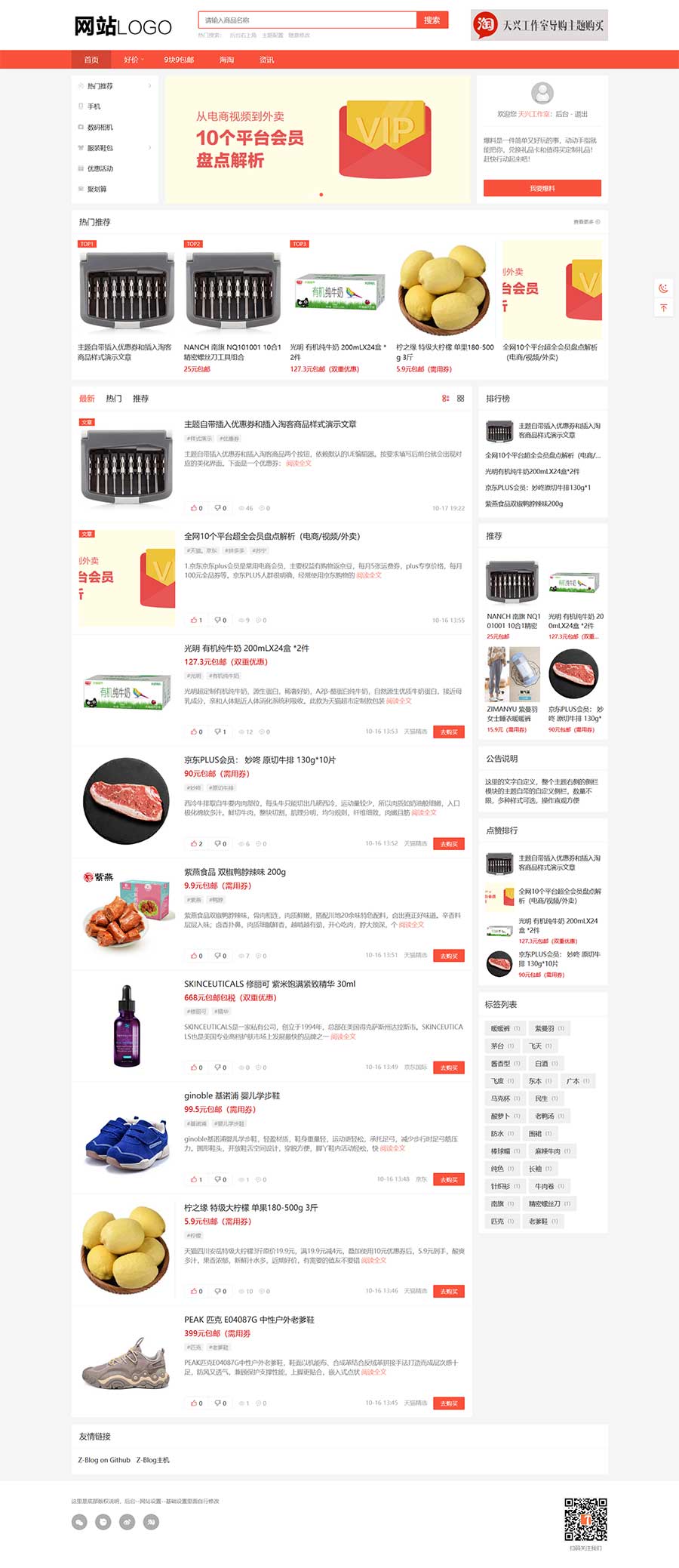

演示截图:

首页:

后台配置页: