长征史上的辉煌一页——记红二十五军长征

——纪念建党85周年暨红军长征胜利70周年

讲起长征,我们这些从长征路上走过来的老同志,对那段历史记忆犹新。20年前,我同程子华、郭述申、韩先楚、刘震、陈先瑞曾联名撰写了《红二十五军的长征》一文,如今,他们都相继作古。悠悠岁月逝去,长征精神永存。为纪念红军长征胜利70周年,我将联名文章略作修改发表,以此文纪念红二十五军的长征,怀念我的老领导、老战友。

中共鄂豫皖省委果断决定红二十五军实行战略转移

中国工农红军第二十五军,是在红四方面军主力撤离鄂豫皖根据地后,于1932年11月重新组建的一支革命武装。

重建后的红二十五军,在极其艰难困苦的岁月,经历了第四、第五次反“围剿”,独立坚持了鄂豫皖边区的武装斗争,先后取得了郭家河、长岭岗、斛山寨等战斗的胜利,歼敌正规军数以万计。但是,由于王明“左”倾教条主义的危害和敌人的残酷“围剿”,根据地的形势仍很严重。红二十五军是继续坚持斗争还是实行战略转移的问题,历史地提到了中共鄂豫皖省委面前。

关于战略转移问题,党中央曾有过两次指示,省委也有过半年多的酝酿,准备摆脱困境,开辟新的革命根据地。正在这时,党中央和中革军委副主席周恩来派程子华于1934年8月到达鄂豫皖革命根据地,并带来了党中央和周副主席的指示。

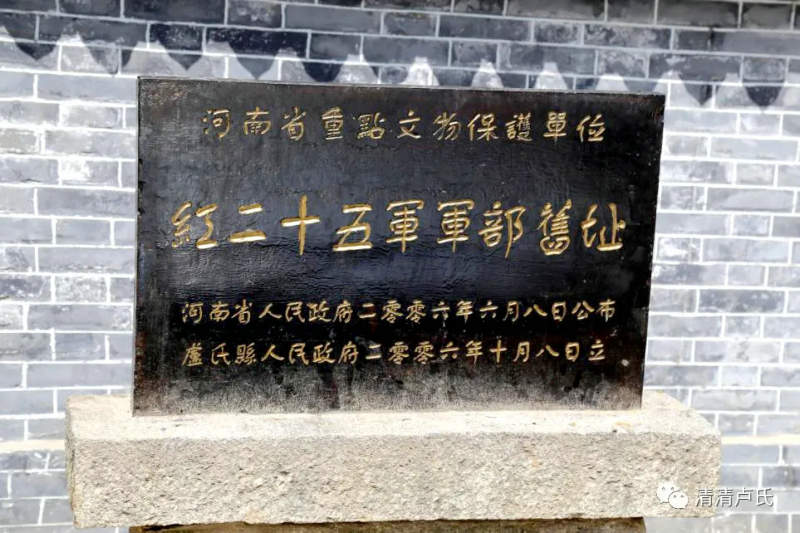

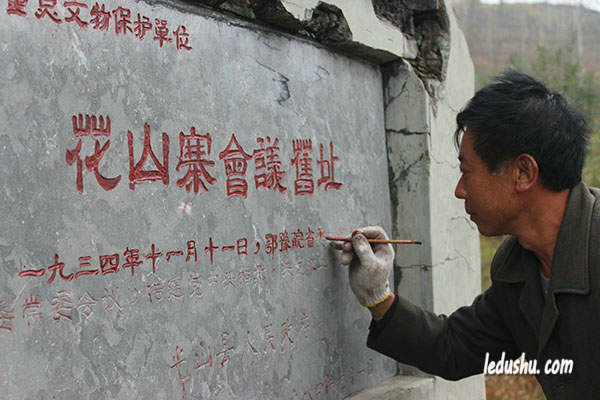

1934年11月11日,中共鄂豫皖省委在光山县花山寨召开常委会,讨论红二十五军实行战略转移的问题。程子华传达了党中央和周恩来的口头指示。周恩来明确指出:“红军主力要作战略转移,去建立新根据地。这样部队就能得到发展,同时也就能把敌军主力引走,减轻鄂豫皖根据地的压力。根据地的敌军减少了,留下的部分武装就能够长期坚持,也就能够保存老根据地。”省委根据党中央有关文件精神和周恩来副主席的指示,认真分析了鄂豫皖革命根据地两年来斗争形势的演变,一致认为:鄂豫皖边区军民虽然进行了极其艰苦的斗争,但是根据地的人力物力被敌人严重摧残,当前敌方占绝对优势,根据地的严重局面短时期难以根本改变;在老根据地边沿恢复、开辟根据地,经过在朱堂店和陶家河两个地区的尝试,成效都不很大,红军本身已不易得到补充、发展,难以恢复和开创出一个新的局面。因此,会议一致认为红二十五军应该实行战略转移,创建新的革命根据地,谋求新的发展,发挥更大作用。于是决定:省委立即率领红二十五军实行战略转移,为发展红军和创造新根据地而斗争;以平汉铁路以西鄂豫边界的桐柏山区和豫西的伏牛山区为初步目标;为宣传党的抗日主张,扩大我党我军政治影响,行动中部队对外称为“中国工农红军北上抗日第二先遣队”;留一部分武装再组建红二十八军,继续坚持鄂豫皖边区的武装斗争。会议还讨论了部队整编问题。省委决定由党中央派来的程子华担任红二十五军军长,吴焕先任政治委员,徐海东任副军长。

红二十五军实行战略转移是及时的、正确的,从此,跳出困境,摆脱强敌,走上了宽阔的发展道路。

千里转战入陕南

1934年11月16日,红二十五军近3000名指战员,高举“中国工农红军北上抗日第二先遣队”的旗帜,由罗山县何家冲出发,开始长征。

当时,敌东北军9个师和“鄂豫皖三省追剿队”(以下简称“追剿队”)5个支队,总共40多个团,已麇集于鄂东北。我军越过平汉路后,蒋介石急令“追剿队”5个支队和东北军一一五师,跟踪追击;令驻河南省南阳、泌阳、方城、叶县一带的四十军和驻湖北老河口(光化)一带的四十四师迎面堵截,企图趁我孤军远征之际,将我军围歼于桐柏山区。

我军进入桐柏山区后,发现这里靠平汉铁路和汉水较近,回旋范围狭小,敌又大兵压境,难以立足发展。于是省委果断决定:迅速掉头北上,跳出敌人的合围,经由驻马店西北山区转向伏牛山挺进。

为了隐蔽北上意图,迷惑和调动敌人,我军先以少数部队佯攻湖北枣阳县城,吸引了各路敌人向枣阳集中。22日,乘夜冲破敌“追剿队”第五支队的拦阻,绕道泌阳城东,乘虚北上。

从泌阳城东向北,有许多地主豪绅盘踞的围寨,而且大都配有一定数量的武装,我军行进中不时受到骚扰阻拦。为争取时间迅速北上,省委决定开展政治攻势。军政委吴焕先对部队进行紧急动员,严格要求遵守群众纪律,不打土豪,不进围寨,沿途所需粮草,一律实行购买。所经围寨,事先都给寨主头目写信,宣传我党抗日救国主张,晓以民族大义,促其勿加阻拦。因而,顺利通过围寨地区,为迅速北上赢得了时间。

11月26日,我军准备越过许(昌)南(阳)公路,直抵伏牛山东麓。下午1时许,到达方城县独树镇附近,正要穿过公路时,突然遭到敌人的猛烈阻击。原来,我军掉头北上后,敌即判断我有经独树镇、保安寨西进之意图,遂调四十军一一五旅和骑兵团在此堵截。这天,恰遇寒流降临,冷风刺骨,雨雪交加,我先头部队发现敌人较迟,加之寒冷饥饿,战士们一时拉不开枪栓,以致被迫后撤。敌人乘机发起冲击,并从两翼实施包围,情况十分险恶。在此危急时刻,军政委吴焕先赶到军前,指挥部队就地抵抗。他从交通队员身上抽出一把大刀,高声呼喊:“同志们,现在是生死存亡的关头,决不能后退!共产党员跟我来!”带领部队冒着敌人的密集火力,奋不顾身地冲上前去,与敌展开白刃搏斗。就在这时,副军长徐海东带领后卫队跑步赶到。经过一番恶战,终于打退了敌人的进攻。接着,我军向敌人发起冲击,以图冲过公路,但未能奏效。于是,转入防守,并以反冲击打退敌人多次进攻。天黑后,全军绕道保安寨以北的沈庄附近,连夜穿过许南公路。翌日拂晓,进入伏牛山麓。随后,又在拐河打退敌军的尾追、夹击,得以胜利前进。

独树镇战斗是我军长征途中一次极为险恶的战斗。在地形平坦和气候恶劣的条件下,遭到突然袭击,能否击退敌人进攻、突出重围,关系到全军的生死存亡。全体指战员在军领导的带领下,不畏强敌,英勇拼搏,终以顽强的战斗作风和大无畏的革命精神,挫败了敌人的围追堵截,很快进入伏牛山。

伏牛山区,为豫西“内乡王”别庭芳的势力范围,反动统治严密,加之这一带地域狭窄,人烟稀少,粮食和物资都很缺乏,创建根据地比较困难。我军一进入伏牛山区,敌四十军和“追剿队”主力便相继跟来。因此,省委决定继续西进,直奔豫陕边界的商洛山区。

蒋介石为防堵我军入陕,在我军进入伏牛山之前,就将驻开封的第六十师调至卢氏县城以南朱阳关、五里川一带,控制了入陕大道,企图堵歼我军。12月4日,我军进入卢氏县境,敌“追剿队”第二支队也跟踪追至。在敌前堵后追的情势下,我军当即改变路线,另择小路从卢氏城南与洛河之间神速西进。敌六十师筹谋多日的堵击防线被我军置于背后。

12月8日,我军从豫陕交界的铁锁关(又名箭杆岭)进入陕境。当日下午,在洛南县三要司歼灭陕军1个营。9日进至庾家河。10日上午,省委在庾家河召开会议,研究在鄂豫陕边区创建新的革命根据地问题,敌六十师突然奔袭而来。我军在东山坳口的排哨,当即与敌开火。战斗一开始,敌人就夺占了坳口的有利地形,向我发起猛攻。军领导迅速带领部队赶到,立即实施反击,夺回了坳口,后续部队跑步占领南北两侧高地。这时,敌人两个团的兵力增援上来,再次向我发起攻击,于是全线展开激烈的争夺战。我全体指战员英勇反击,殊死奋战,以刺刀、手榴弹与敌拼搏。经过20多次的反复冲杀,终将敌人打垮,毙伤敌800余名。我军也伤亡200余人,军长程子华、副军长徐海东均负重伤。

庾家河战斗,是红二十五军长征中的又一场殊死战斗,最后打垮了敌人对我军的连续追堵。至此,红二十五军粉碎了20余倍于己之敌的围追堵截,长驱1800余里,胜利地完成了第一次战略转移。

创建新的根据地

鄂豫陕三省边界地区,北靠秦岭,南濒汉江,悬崖峻叠,地势险要,便于开展游击战争。这里,封建势力和反动政府对人民的压迫剥削极为残酷,兵灾匪祸连年不断,人民苦难深重,反抗强烈,渭(南)华(县)起义部队、红四方面军、红三军和红二十六军,先后在这一带传播过革命影响。尽管当地党组织已遭到破坏,但群众自发的抗捐抗粮斗争,仍然彼伏此起。因此,省委在庾家河会议上作出了《关于创建新苏区、新的革命根据地的决议草案》,不失时机地解决了新区选择和当前方针任务等重大问题,同时提出“立即建立鄂豫陕省委,为创建鄂豫陕苏区而斗争!”

敌人是不会让我们创建的根据地长期存在的。1935年1月,蒋介石调集四十军一一五旅两个团,四十四师一三○旅3个团,配合陕军一二六旅、警二旅、警卫团等部,对我军发动第一次“围剿”,企图在我军立足未稳时加以歼灭。

为粉碎敌人“围剿”,创建根据地,省委决定以武装斗争为先导,消灭敌人有生力量,以求站稳脚跟。这是创建根据地的先决条件。1月下旬,陕军一二六旅、警二旅向我逼近。为各个击破进攻之敌,我军北上袁家沟口,然后进至蔡玉窑,并以一部兵力袭占柞水县城,分散了跟追之敌。2月1日,当敌一二六团追至蔡玉窑时,我军突然予以打击,歼其一个多营。5日,我军又在蓝田县葛牌镇以南之文公岭高地,再歼该旅两个多营。2月下旬,我军得知红四方面军发动陕南战役的消息,遂又决定西进,配合红四方面军作战。一路上,连克宁陕、佛坪两座县城。3月8日,进到洋县华阳镇。这时,敌警二旅尾追而来。我军于10日拂晓在石塔寺附近设伏,打垮警二旅5个多营,毙伤俘敌600多名,敌旅长张飞生被击伤。4月初,我军东返商洛地区,陕军警三旅一路跟追,步步紧逼。我军进退维谷,情势严重。为摆脱这种被动局面,遂于4月9日在九间房设伏,将敌警三旅大部歼灭。至此,粉碎了敌人的第一次“围剿”。

一边作战,一边开辟根据地,把粉碎敌人的“围剿”同创建根据地结合起来,是红二十五军创建新区的突出特点。我军攻克镇安县城后,即在镇安、旬阳、郧西、山阳等4县边区横扫民团,宣传“抗捐、抗税、抗粮、抗债、抗丁”,发动群众,打士豪分田地,摧毁保甲制度,建立苏维埃政权。蔡玉窑、文公岭战斗后,我军乘胜在蓝田、商县、山阳、镇安、柞水等5县边区开展群众工作,分配土地,建立区、乡、村苏维埃政权,抓紧根据地建设。打垮警二旅后,我军又开辟了华阳工区,建立了7个乡的革命政权,将60户地主恶霸的3200多亩土地分给了1000多户农民,900多斤粮食分给了贫苦群众。广大群众高兴地唱道:“二月初六炮声响,警备二旅垮个光;华阳建起苏维埃,土豪恶霸一扫光;分田分粮又分财,穷人翻身把家当;吃饭莫忘红廿五,翻身莫忘共产党。”4月18日,我军攻克洛南县城,接着又在洛南、商南、卢氏等4县周边区,没收、分配了地主的土地和财物,建立苏维埃政权,创建了豫陕边革命根据地。

在主力部队集中打仗的同时,派出部分干部和部队到地方工作,开展游击战争,巩固扩大根据地,是红二十五军创建根据地的又一个特点。省委先后派郭述申,郑位三、陈先瑞等领导干部带两个主力连队和部分干部做地方工作,组建了6个游击师和3个游击大队,成立了洛南、华阳游击队。为了加强根据地的领导和统一指挥游击武装,成立了鄂陕、豫陕特委和鄂陕游击总司令部、豫陕游击师,有力地促进了根据地的建设,支援和配合了主力部队的行动。

创建根据地,不仅要有战争胜利的保证,也要有坚强的思想领导。鄂豫陕省委在创建根据地初期,先后3次召开会议,统一思想,作出决策。省委曾在郧西地区开会,就“红二十五军能否在鄂豫陕边区单独创建根据地”的问题,进行了一场思想斗争,作出了《为完全打破敌人进攻,争取春荒斗争的彻底胜利,创造新苏区的决议案》;针对少数同志认为“红二十五军力量单薄,独自创建根据地有困难”,主张入川会合红四方面军的问题,省委又在华阳举行会议,批评了这种错误观点,仍“坚持在鄂豫陕边区创建新区的任务不动摇……照省委庾家河之决定不变”。为粉碎敌人的“围剿”,加强根据地建设,省委又一次在葛牌镇召开会议,总结了入陕4个月的经验,进一步坚定了开创新区的斗争信心。由于省委的正确领导,到5月初,红二十五军发展到了3700多人,地方游击师、抗捐军发展到2000多人,成立了鄂陕边区苏维埃政府和10个区、46个乡、314个村的苏维埃政权,苏区人口近50万,耕地面积90多万亩,初步建成了鄂豫陕革命根据地,造成了“工农武装割据”的斗争局面。

战斗胜利,为建设根据地创造了条件;根据地的建立,为战斗胜利提供了保障。1935年4月,蒋介石集中东北军六十七军(编者:辖3个师)和九十五师、四十军(编者:辖3个师)、四十四师和陕军一部,共30多个团的兵力,向我军发动第二次“围剿”,并限令在“五、六、七”3个月内将我军全部消灭。我军针对敌人(大)于我10倍以上的兵力,和陕南山大沟深、敌人运动和补给都有困难等情况,决定采取“诱敌深入,先拖后打”的作战方针,以运动战与游击战相结合,首先打乱敌“围剿”部署,然后寻机歼敌,以打破敌人的围攻。

6月初,我军北上商县、洛南地区,转到外线捕捉战机。当敌向东南的进攻矛头改而向北时,我又掉头向东南,包围商南县城,打下富水关,把北顾之敌又牵向东南。接着,远程奔袭了敌后方补给站荆紫关,迫使敌六十七军、四十四师和陕军警一旅等部,向荆紫关蜂拥而来。这时,敌人已被拖得相当疲劳,锐气大减,其“围剿”部署被我完全打乱。

25日,我军转到根据地边沿的黑山街,继续诱敌深入,聚而歼之。29日下午,敌警一旅追到了黑山街附近,我军稍与接触后,即向袁家沟口退去。袁家沟口及其以西的桃园岭一带,是一条长约10多公里的深沟,两侧山高林密,便于部队隐蔽。这一带又是根据地中心区域,群众基础很好。军领导决定在这里设伏歼敌。7月2日拂晓,敌人正在袁家沟口村西集合,军首长立即发出攻击命令,冲锋号一响,各种火器突然向密集之敌猛烈射击,敌人顿时乱成一团。这时,群山号响,满谷杀声,我军像尖刀一样插向敌群,同敌人展开白刃格斗。敌旅长唐嗣桐,率残部占据一小寨子顽抗,经我军多次猛攻,活捉唐嗣桐,余部全歼。袁家沟口战斗,是一次极为出色的歼灭战,毙伤俘敌1700余人。战后,我军乘胜北出终南山,威逼西安。至此,敌人妄图在3个月内消灭我军的计划宣告破产。

西征北上做先导

红二十五军撤离鄂豫皖苏区后,即与党中央失去联系,只是从报上得悉中央红军和红四方面军已在川西会师,并有北上动向。当时,蒋介石正调集几十万大军,向川、陕、甘地区集结,妄图围堵我主力红军。因此,红二十五军又一次面临着新的重大战略抉择。

1935年7月15日,即威逼西安的第3天,原鄂豫皖省委交通员石健民同志,经由西安到达军部驻地子午镇,及时送来党中央数月前发出的几份文件,也带来了中央红军和红四方面军已在川西会师并有北上动向的确切消息。当晚,鄂豫陕省委在长安县沣峪口召开紧急会议,决定率领红二十五军西征北上,以“配合主力红军在西北的行动,迅速创造西北新的伟大巩固的革命根据地”。会议还确定将鄂陕、豫陕两特委合并,组成新的鄂豫陕特委,统一领导各游击武装力量,继续坚持鄂豫陕边区根据地的革命斗争。

鄂豫陕省委在远离党中央的情况下,独立自主作出这一战略决策,完全符合全国革命形势发展的需要,符合党中央、毛泽东同志率领主力红军北上抗日的战略意图,也反映了红二十五军全体指战员与主力红军会师的热切愿望。

1935年7月16日,红二十五军4000名指战员又踏上了继续长征的道路。这时,敌(东北军第)五十一军一一三师已跟踪尾追而来。我军经由辛口子折入秦岭山中,南下佯攻汉中,然后转向西北挺进。8月1日,占领川陕公路要地双石铺,歼敌一部,俘敌少将参议一名,缴获大批文件和报纸。7月22日《大公报》报道:红军主力“已越过6000公尺的巴朗山,向北进行……似有窥甘青交界之洮州、岷县、西固等处……”敌人的口供和报纸进一步证实了我主力红军正在北上。军领导决定立即进入甘肃境内,直捣敌人后方,配合主力红军北上行动。

这时,蒋介石接连从成都“行辕”发出五道电令,始则要求加强封锁,防我入甘;继而督饬陕军各部“不分省界,跟踪追击”,要五十一军“轻装截堵”,围歼我军;并在8月10日的电报中声称:“查徐海东匪西窜原因在策应朱毛,我军采用内线作战要领,先以优势兵力迅速解决徐匪,再行以全力回击朱毛。”电令各部集中对付我军。当时,敌胡宗南纵队、新编十四师、第三军、新编第一军及三十五师,均部署于川西北和甘南边境、渭河沿线和西(安)兰(州)公路上,防我主力红军北上。我军的这一行动,进一步牵制了敌人,减轻了对我主力红军的压力。

8月初,在攻克两当,继克天水北关,北渡渭河,占领秦安以后,于8月14日,又威逼静宁县城,切断了横贯陕甘两省的交通大动脉西兰公路。15日,进入兴隆镇暂作休整。

兴隆镇是回民群众聚居的地区。为尊重回族人民的宗教信仰和风俗习惯,军政委吴焕先对全体指战员进行了党的民族政策教育,制定了“三大禁令、四项注意”:禁止驻扎清真寺,禁止打回族的土豪,禁止在回民家中吃大荤;注意尊重回族人民的风俗习惯,注意用回民水桶在井里打水,注意回避青年妇女,注意实行公买公卖。他还召集当地的知名人士和阿訇开座谈会,宣传党的抗日救国主张和红军的政策。我军的实际行动,扩大了党与红军的影响。后来,中央红军到达陕北时,毛泽东同志还夸奖红二十五军路过陇东回民区留下的良好影响,说我们的民族政策水平高,执行得好!

8月17日,我军沿西兰公路东进,一举攻克隆德县城。接着翻越六盘山,直抵平凉城下。20日,在马莲铺以东冒雨将追敌三十五师一部打垮。21日,由泾川县城以西翻越王母宫源,徒涉汭河。时值大雨倾盆,部队刚过了一半,山洪暴发,河水突涨,军直属队和在塬上担任后卫任务的部队被阻于汭河北岸。就在这时,敌三十五师二○八团1000余人,从塬上向我突然袭来。我后卫部队在塬上四陂村与敌展开激战。这时我先头渡河部队已难以回援,后卫部队处于背水作战,形势极为不利。吴焕先政委见此情景,立即带领100多人冲上塬头,直插敌人的腰部。他向战士们高呼:“压住敌人就是胜利。决不能让敌人逼近河边!”战士们不顾泥泞路滑,从侧后向敌人发起冲击。与此同时,塬上部队也实行反击。在我(军)夹击之下,敌人纷纷溃散。战斗中,吴焕先政委壮烈牺牲。这一噩耗,更激起指战员们的无比愤怒,一鼓作气将敌人全部消灭。焕先同志是鄂豫皖革命根据地的创始人之一,是鄂豫陕省委和红二十五军的卓越领导者,在指战员中享有崇高的威信。他的牺牲,全体指战员无不悲痛落泪。他的革命精神和英雄事迹,鼓舞着广大指战员继续战斗。

9月7日,我军到达陕甘革命根据地保安(志丹)县的豹子川,鄂豫陕省委在此开会,决定徐海东任军长,程子华任政委。9月15日,在陕甘边区党政领导和人民群众的欢迎声中,到达延川县永坪镇。至此,红二十五军又经过2个月的艰苦转战,打退了敌人的围追堵截,行程4000余里,胜利完成了长征,成为红军长征中先期到达陕北的第一支队伍。

红二十五军的长征,历时整10个月,这是一次有计划、有准备、有步骤的战略转移,胜利完成了创建新区的战略任务,同时也有效地保存了两块革命根据地。撤离鄂豫皖革命根据地时,留下的红二十八军,英勇坚持了3年游击战争,抗日战争开始后,这支3000人的武装编为新四军第四支队。撤离鄂豫陕根据地时,留下的武装组建为红七十四师,同样坚持了鄂豫陕边的游击战争,这支2000多人的队伍,随后奉命改编为八路军一一五师留守处,不久改为西北留守兵团警备第四团。在长征途中创建的鄂豫陕革命根据地,使自己得以发展壮大,这是它的又一个特点。

红二十五军到达陕北后,与红二十六、二十七军合编为红十五军团,以劳山、榆林桥战役的胜利,迎接了党中央、毛主席的到来。在党中央、毛主席的直接指挥下,参加了直罗镇战役,为党中央把全国革命大本营设在西北,举行了“奠基礼”!

在红军长征史上,红二十五军是单独一路。与红一方面军、红二方面军和红四方面军相比,红二十五军的远征路上,虽然没有雪山草地大渡河,但同样艰难和漫长,经历了多次战斗,打破了敌人重重围追堵截,先期到达陕北,成为主力红军北上的向导。历史证明,红二十五军的长征,为我党保存了一支强有力的武装,配合了主力红军长征的胜利进行,为陕甘宁边区根据地的巩固和发展作出了应有的贡献。红二十五军长征的战斗历程,载入了红军长征的史册。红二十五军长征中牺牲的烈士,永垂不朽!

注释:

①此文章由中央军委原副主席刘华清的办公室提供。在纪念红军长征胜利70周年时,刘华清将原与程子华、郭述申、韩先楚、刘震、陈先瑞6人联名撰写的《红二十五军的长征》一文略作修改,以此纪念红二十五军长征,怀念他的老领导、老战友。曾发表于《中国监察》2006年第18期。

来源:《中国监察》